Li radunarono alla sera: “Andrete in Germania a lavorare”

Riportiamo di seguito la testimonianza di Alba Valech Capozzi, presente a Fossoli nei giorni dell’eccidio del Poligono del Cibeno.

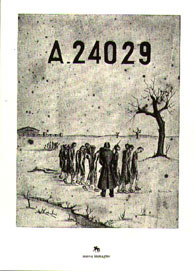

Il brano è tratto dal rarissimo volume “A.24029” di Alba Valech Capozzi – Soc. An. Poligrafica, Siena, 1946, ristampato nel 1995 a cura dell’Istituto Storico della Resistenza Senese da Nuova Immagine Editrice – Siena, che ringraziamo per l’autorizzazione alla riproduzione.

(…) “Chissà dove avranno portato quei venti!” borbottò il cuoco lavorando attorno ad una torta.

“Qualche nuova idea dei tedeschi certamente! Non c’è mai da star tranquilli con quelli!”.

“Che li ammazzeranno?” interrogai.

“Tu sei sempre paurosa,- intervenne la Vittorina.- Ma non pensare al peggio! Se non ci fossi io, tu vivresti sempre d’angoscia. Perché poi dovrebbero ammazzarli? Sono andati via con le vanghe ed i badili. Li avranno condotti a lavorare”.

“Accidenti alle patate! – interruppi. – Non finiscono mai. Però, – continuai, – non c’è da star tranquilli”.

“Non si sa mai come prenderle quelle bestie”, rincarò il cuoco.

Non mi riusciva di scacciare un penoso presentimento. Era il dieci di luglio, otto giorni erano già trascorsi dalla visita di Ettore e da allora ero stata sempre inquieta. Gli inglesi si avvicinavano, si parlava di evacuare il campo ed io temevo che ci ammazzassero o che ci portassero in Germania, sebbene circolasse la voce della nostra liberazione.

“Svelte, – disse il cuoco, – altrimenti faremo tardi per il pranzo”.

Quel giorno lavorammo preoccupate. Neppure a mezzogiorno i venti ebrei erano rientrati. Nelle baracche regnava un gran nervosismo. Si facevano i commenti più disparati. Tutti eravamo inquieti.

Non tornarono neppure la sera, quando ci adunammo sullo spiazzo per il controllo. Pensammo li avessero ammazzati.

Eravamo tutti in fila, ma regnava un’atmosfera pesante e perfino il maresciallo Hans aveva il viso oscuro. Anche a mensa io avevo notato qualcosa di strano. Un parlottare serio e serrato fra i tedeschi e delle animate discussioni. Io non avevo compreso nulla di quello che si diceva, ma avevo collegato quelle discussioni con l’assenza dei venti ebrei. Avevo provato a chiedere di loro, ma avevano risposto solo con grida e con pugni sui tavoli. Non avevo insistito ed appena terminato il lavoro ero corsa subito al campo.

Scuro in viso Hans terminò il controllo, poi si portò in mezzo allo spiazzo e disse: “Quelli che ora chiamo, prenderanno la loro roba ed andranno a dormire in un’altra baracca. Domattina partiranno per la Germania ed andranno in un campo di lavoro dove staranno molto bene”.

Cominciò l’appello. Erano settanta.

Accanto a me udii piangere una donna. Era una internata politica e suo figlio era fra quei settanta.

“Vedi, – mi disse, – se deve andare a star meglio sono contenta, ma ero tanto felice di averlo qui con me, quel figliuolo! L’altro me lo hanno fucilato a S. Vittore. Ma se veramente deve andare a star meglio, – ripeté, – che vada. in Germania, lavorando, è più difficile che lo ammazzino, mentre qui, con queste rappresaglie, non c’è da star tranquilli”.

I settanta si erano frattanto riuniti, con tutta la loro roba. Vidi Fritz, l’interprete, parlare animatamente con loro, mentre si avviavano verso la baracca.

I venti ebrei non erano ancora rientrati.

Uno ad uno quei settanta vennero poi a salutarci tutti, e quella notte al campo, si fu più preoccupati per i venti ebrei che per quei settanta politici. La mattina seguente, andando in cucina, vidi che gli ebrei erano rientrati al campo. Stavano in gruppo fra la cucina e la mensa. Erano tutti pallidi.

“Signor Vita, signor Vita, – chiamai, rivolgendomi ad uno di loro, – ma dove siete stati? Qui al campo eravamo tutti in pensiero”.

Il Vita non rispose. Scosse solo la testa con aria desolata.

“Alba, Alba, venga qua”, gridò il cuoco.

Un tedesco si avvicinava. Erano circa le otto.

Presi il bricco del caffelatte e mi avviai alla mensa.

Uno dei tedeschi aveva un braccio fasciato.

“Capùt, capùt”, dissi indicandogli il braccio. Intendevo chiedere se si fosse fatto male; nella speranza di attaccare discorso e saper qualcosa.

Mi guardò meravigliato ed accennando di sì con la testa, rispose: “Molto, molto capùt”.

Uscii impressionata dalla mensa. Vidi i muratori che venivano al campo per lavorare. Anche loro avevano delle facce strane.

“Che è accaduto?” chiesi ad uno di loro.

“Li hanno ammazzati tutti, ma stia zitta, per carità”, mi sussurrò.

“Ma chi, hanno ammazzato?” insistetti.

“Un gruppo di internati”, rispose.

Compresi. Mi avviai in cucina. Vicino ad una baracca, a circa cento metri da me, vidi quella donna che la sera prima piangeva al mio fianco.

Non sapeva ancora.

Alba Valech Capozzi, deportata a Fossoli e poi a Birkenau, fu liberata dagli Alleati nel circondario di Dachau il 1° maggio 1945.